Avant de parler de la restauration des sols, il faut d’abord comprendre ce qu’est le sol pour notre jardin.

En fait, le sol est « la maison » des êtres vivants qui l’habitent, que ce soit dessus (jusqu’aux plus gros) comme minuscules (qu’on ne voit pas à l’oeil nu).

Lorsque nous décidons d’habiter quelque part, nous construisons d’abord notre « maison ».

Une maison a plusieurs fonctions :

- Protection

- Régulation du climat intérieur

- Lieu de repos et de multiplication

- nous y mangeons,

- nous y stockons

- etc…

Pour les autres êtres vivants du jardin, il en va de même.

Nous allons donc parler de la structure de cette « maison » qui doit jouer tous ces rôles.

Et vous allez voir que la solution pour améliorer la structure du sol, n’est pas toujours celle à laquelle on penserait…

Comment restaurer la structure du sol

Dans cet article

ToggleNous allons voir qu’il ne suffit pas d’apporter de la matière organique :

il faut apporter du carbone stable, c’est-à-dire des matières qui se décomposent lentement et qui nourrissent la structure du sol :

paille, bois, racines profondes, humus mûr, biochar.

La restauration des sols passe par le carbone.

De quelles formes organiques parle-t-on

Parlons des formes organiques du carbone.

(versus carbone minéral ou carbone inorganique)

Carbone vivant (instable)

Exsudats racinaires, microbes, vers, racines vivantes

C’est un carbone très mobile, rapidement utilisé ou dégradé

Durée de vie : de quelques heures à plusieurs semaines

Carbone en décomposition (labile)

Résidus de plantes mortes, paillis, fumier frais, compost jeune

Nourrit intensément les microbes, mais disparaît vite

Durée de vie : de 1 mois à 2-3 ans

Carbone stable (humus, biochar)

Humus bien transformé, lié aux argiles ou minéraux

Très résistant à la décomposition

Capte et retient l’eau, les nutriments, les polluants

Durée de vie : de plusieurs décennies à des siècles.

Pourquoi l'engrais vert n'est pas la panacée

On constate une crise contemporaine des sols :

Une Chute des matières organiques → il y a une perte de productivité, même avec l’eau, les engrais…

Que fait la Fertilisation azotée (ammonitrate) = elle brûle le carbone du sol.

Les Expériences montrent que le compost, malgré les vertus qu’on lui donne, dégrade la structure des sols, au lieu de l’améliorer.

Remise en cause du compost et de l’engrais vert

Cela peut paraitre étonnant, c’est pourquoi nous allons nous attarder sur une explication complète.

Le Compost est en fait un fertilisant, pas un améliorateur de sol.

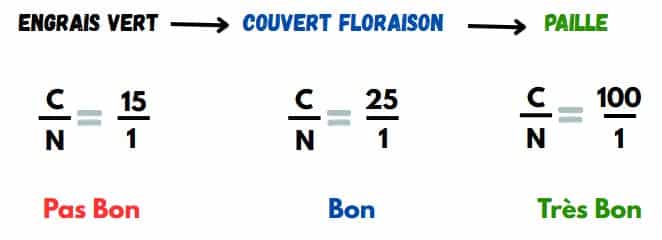

Quant à l’Engrais vert :

S’il est jeune et tendre il a plutôt un effet dégradant (perte de carbone).

Il faut qu’il aille jusqu’à la formation de paille (rapport C/N élevé).

Sinon, il y aperte de biologie et de structure du sol.

Nous allons nous rendre compte que la bonne recette de « la soupe du sol », celle qui va agrader le sol, c’est le C/N = 25

Explication :

Lorsqu’on sème un engrais vert

Il a poussé

Le rapport du carbone par rapport à l’azote est de :

C/N = 15/1 (15 fois plus de carbone que d’azote).

Ensuite, le même engrais vert arrive au stade floraison :

le C/N devient alors égal à 25

car le carbone a augmenté dans la plante qui murit et atteint maintenant 25 unités pour 1 d’azote.

Puis la plante arrive au stade paille :

Là, le rapport C/N est (disons) de 100 puisque le carbone (paille) est majoritaire

(l’azote est alors dans la graine, qu’en général, on récolte ou alors, on l’évite pour éviter la repousse).

Or,

- un rapport C/N = 15 n’est pas bon

- un rapport C/N = 25 est bon

- un rapport C/N = 100 est TRES bon

Pourquoi ?

Parce que à

- C/N = 15 il y a perte de carbone du sol

- C/N = 25 pas de gain d’azote

- C/N = 100 gain d’azote +++

Que se passe t-il à la destruction de l’engrais vert ?

- C/N = 15

il y aura minéralisation rapide (car le sol va aller chercher le carbone dans l’humus pour refaire ce qui lui convient (C/N =25)

En même temps, cela libère momentanément de l’azote. - C/N = 25

L’équilibre convient au sol

Il y a alors réorganisation du système de la nourriture (production d’humus et d’azote).

C’est le chiffre de C/N = 25

qu’on conservera comme repère pour le reste de notre réflexion.

Donc, ce qui nous intéressera sera le stade des plantes lorsqu’elles arrivent en majorité à fleurs.

Plus on attendra avant de détruire la plante, plus il y aura de carbone dans cette plante détruite, mieux ce sera pour le sol.

Toutefois, pour que le résultat soit visible, il faut parfois attendre trois ou quatre ans…

Mais ensuite, les rotations de cultures deviennent inutiles du point de vue de la fertilité :

- Un couvert

- Destruction au stade fleur

- Culture principale.

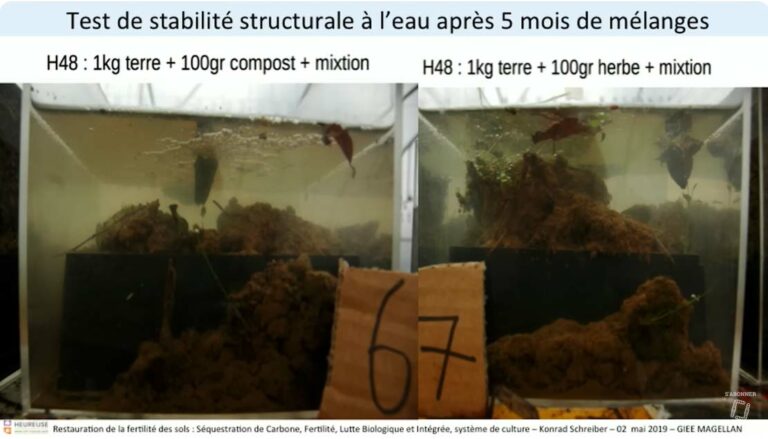

Expérience paille, bois

Dans un bocal on mélange à 1 kg de terre

- soit 100g de paille,

- soit 100 g de bois.

On laisse maturer

et au bout de 5 mois, on démoule.

On met dans l’eau

Au bout de 48 heures :

- le pot terre / paille :

est resté intact

Alors qu’avec le compost, comme avec l’herbe, la même expérience avait vu fondre le bloc.

Ces derniers n’améliorent pas la structure des sols.

Alors que la paille améliore la structure du sol.

Conclusion :

l’engrais vert est un engrais

Le compost est un engrais

Ils n’ameloirent pas la structure du sol.

La paille, comme le bois, aggradent les sols.

Remarque :

La paille doit être fraiche.

(pas de litière, pas de fumier, car la litière contient de l’azote).

Mais parfois, pour démarrer, il vaut mieux du fumier car pour démarrer on a parfois besoin d’azote pour éviter la faim d’azote.

Encore plus loin dans le carbone

La terra preta

Les amérindiens avaient de magnifiques récoltes de tomates, de maïs et de pommes de terre.

Comment faisaient-ils ?

- pas de travail du sol

- pratique de la milpa

- ce sont des sélectionneurs (ils ne cultivent que ce qui pousse avec leurs pratiques et en particulier des pantes géantes)

- pas besoin d’irriguer

Car la pomme de terre comme la tomate sont des solanacées.

Le maïs est une plante géante qui est très performante sur le carbone.

La pomme de terre pousse sur le sol (recouverte de paille).

On trouve chez-eux encore des terres profondes de terra preta.

Si on remet en culture, on obtient des plantes magnifiques très grandes.

Qu’apprend-on grace à la terra preta

La terre en question est saturée en carbone.

Elle est composée de charbon de bois (biochar)

On trouve aussi des poteries.

L’Amazonie était une forêt cultivée.

Or le charbon de bois a des propriétés particulières :

- plein de carbone

- porosité

- tensioactif

- stable (pas besoin d’en refaire)

Dans la porosité il y a place pour l’eau et de l’air.

Et tensioactif, ça va retenir tous les minéraux.

En conséquence, il peut tomber 3 m d’eau, il n’y aura pas de lessivage.

Oui, mais les plantes ne poussent pas

dans du charbon de bois

Ce sont les propriétés du charbon de bois qui sont utiles au sol.

La plante bénéficiera ensuite de la vie du sol qui a pu s’installer dans la porosité par exemple.

En fait, les amérindiens apportaient du pétrole sur leur sol.

Or qu’est-ce que le pétrole ?

C’est du végétal liquide, mais surtout, une grande quantité de carbone.

Cela va donner à manger aux bactéries (azotobacters) qui vont respirer (de l’air) grâce à la porosité, et faire la synthèse de l’azote.

Donc, ces bactéries vont transformer l’air en azote disponible pour les plantes.

On comprend mieux pourquoi on parle de

sol vivant

Donc il faut trouver du carbone pour nourrir le sol vivant

On ne peut pas aller chercher chez le voisin ce qu’il nous faut.

Il va bien falloir trouver ce carbone chez-soi.

Comment trouver du carbone ?

On pourrait faire pousser du miscanthus…

Oui mais, il y a plus simple.

La chlorophylle

La chlorophylle, ce sont des chaines carbonées.

Structure chimique (vue simplifiée)

La chlorophylle est une molécule complexe constituée de deux grandes parties :

Un noyau central en forme d’anneau appelé porphyrine

Il contient un atome de magnésium (Mg) au centre.

Ce noyau est responsable de la capture de la lumière.

Une longue chaîne carbonée appelée queue phytol

C’est une chaîne hydrocarbonée (hydrogène + carbone) très longue.

Elle est lipophile (affinité avec les graisses), ce qui permet à la chlorophylle de s’ancrer dans les membranes des thylakoïdes dans les chloroplastes.

Donc, le carbone va revenir grâce à la chlorophylle.

Le carbone revient avec la photosynthèse.

Les feuilles, les pailles, les racines vont être digérés par les animaux et les champignons, du plus grand au plus petit (jusqu’à ceux qu’on ne voit qu’au microscope puissant).

Ainsi, cette activité biologique va structurer le sol.

Pourquoi ça pousse tout seul

Lorsqu’on regarde une forêt, sans intervention humaine, ça pousse tout seul.

Mais pourquoi ?

Observons :

Que faut-il à la forêt ?

- du temps

- ne rien faire

- couvrir de plantes géantes

- diversité

- des panneaux photovoltaïques (verts, chlorophylle…)

Or qu’avons-nous sur notre terrain ?

Rien de tout ça !

Donc que faire ?

Le problème de l'eau

Sur un sol nu,

la surface est positive (ions +)

Le soleil bombarde de rayons positifs (ions +)

Or, plus contre plus, se repoussent.

Ce qui fait que l’eau est repoussée, vers le bas, elle s’enfonce.

C’est ainsi qu’on retrouve un aquifère géant sous le Sahara (à plus de 4000 m de la surface).

Il en va de même avec l’eau qui tombe avec la pluie.

De plus, si la température du sol est supérieure à la température de l’eau, celle-ci va s’évaporer.

Elle est perue pour le sol.

On ajoute à cela la batance, donc l’érosion.

Un seul outil peut donc empêcher cela :

Couvrir le sol

Si le sol est couvert :

La surface du sol se charge négativement.

Donc plus des rayons du soleil, sur moins de la surface du sol, l’eau est attirée. La nappe va remonter. D’autant plus efficacement qu’il y a des racines et d’autant plus si ces racines sont profondes, comme celles des arbres.

Deplus, la température du sol sera inférieure à celle du sol nu mais aussi inférieure à la température de l’eau de pluie. Cette eau va pouvoir s’infiltrer.

Et comme le sol est couvert, il n’y a plus de ruissellement.

Faire pousser le couvert végétal

Dès qu’on ne touche à rien, il se passe quelque chose, différent suivant les sols et les emplacements, mais en fait, il y a des dénominateurs communs.

C’est la plante qui fait le sol sur lequel elle va pousser.

La nature est complexe.

Elle organise le carbone.

Il faut changer de modèle.

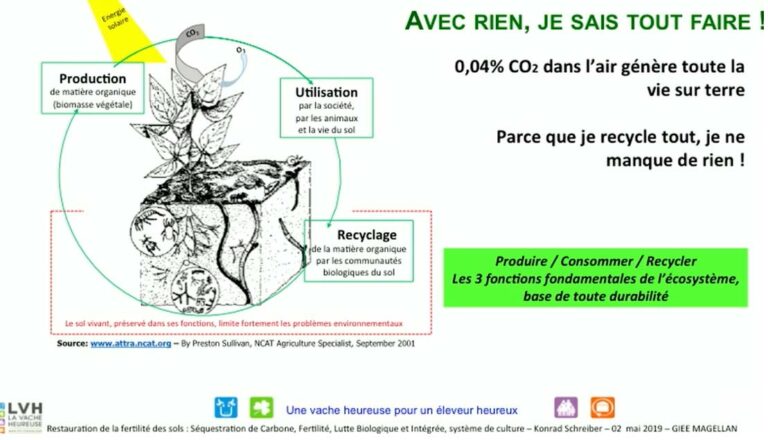

Nous vivons dans un monde aux ressources limitées. Comme la nature, nous devons apprendre à tout recycler, à ne rien gaspiller. Rien ne se perd dans la nature : chaque déchet devient une ressource pour un autre être vivant. C’est cette logique du vivant que nous devons adopter.

Produire, consommer, recycler

Ce modèle tourne depuis des milliards d’années.

La plante, avec rien, fait toute la vie sur terre (« Konrad Schreiber »)

On fait croitre la plante, on la mange, on recycle.

Comment faire avec notre plante ?

D’un sol vierge, il arrive

- d’abord des annuelles

- puis des vivaces

- ensuite, des buissons (arbustes)

- enfin des arbres

Chaque espèce est de plus en plus carbonée (ligneuse) et sa durée de vie est de plus en plus longue.

Potentiellement, l’arbre serait éternel.

On se rend bien compte qu’il y a une succession logique.

Des règles sont apparues :

Dans la forêt qui a poussé, rien n’est sorti du système.

Or, chez-nous, nous consommons, nous extrayons.

Nous mangeons ce que nous avons produit.

Nous perdons donc du carbone, de l’azote, de l’oxygène, de l’hydrogène, un peu de soufre et des oligo éléments (P, K…)

mais nous respirons, donc le carbone revient (CO²)

l’oxygène de l’air

L’azote de l’air

l’hydrogène revient avec l’eau

ce qui ne revient pas en cas d’exportations (nous ne mourons pas sur place etc…), ce sont les oligo-éléments

Il va manquer soufre, potassium, magnésium, phosphore.

Il existe donc un cycle naturel entre la plante et celui qui la mange.

Comment fait la nature

La nature n’aime pas le vide, elle va couvrir le sol rapidement.

La nature va donc faire pousser en priorité les plantes les plus rapides et les mieux adaptées aux conditions du sol à ce moment-là.

C’est la levée de dormance.

Que peut-on observer sur ces plantes ?

Le chénopode nous montre les règles :

- Aime l’azote (il pompe en priorité l’azote du sol) : il est nitrophile.

- Il produit de la paille (du bois).

On en conclut que la nature ne veut pas de nitrate dans le sol et qu’elle veut un maximum de bois.

Donc, on peut conclure que pour débuter

il faut apporter du carbone au sol

Les légumineuses

Maintenant qu’il n’y a plus d’azote dans le sol, on plante une légumineuse, une plante qui n’a pas besoin d’azote pour pousser.

Il y a azote et azote :

La légumineuse va fabriquer, dans ses nodosités, de l’ammonium.

Ce NH4 va être véhiculé vers les feuilles.

Là, elle va séparer l’hydrogène et l’envoyer vers les racines (le H+).

Avec l’azote, elle va fabriquer de la protéine (feuille).

Le H+ (ph entre 4 et 5) étant acide, elle va acidifier la rhizosphère pour récupérer les éléments minéraux dont elle a besoin.

Le PH du sol

Le complexe argilo-humique est chargé négativement (moins).

La légumineuse produit du NH4+ qui va venir se coller sur le complexe argilo-humique (qui dit complexe argilo-humique dit « humus », il faut bien de l’humus dans le sol).

=> Si on ajoute des nitrates (du NO3-), ça ne peut pas se coller, ça lessive.

Or, c’est justement ce qu’on ne veut pas !

De plus, l’hydrogène est très mobile, donc plus il y a d’hydrogènes sur le système argilo-humique, plus il y aura d’échanges avec les éléments du sol qui l’entourent.

Le cas du calcium :

Si on ajoute au sol du calcium (Ca++)

Nous allons créer une double liaison sur les charges négatives du CAH (complexe argilo-humique)

c’est une liaison stable.

Ce qu’on entend par « doubles liaisons stables »

Les colloïdes du sol (argiles et humus) portent une charge négative. Ils retiennent des cations (charges positives) comme Ca²⁺, Mg²⁺, K⁺…

Le calcium, avec sa double charge (Ca²⁺), peut s’ancrer solidement sur deux sites, créant des liaisons stables.

Ces liaisons figent la structure et diminuent la mobilité des autres éléments → moins d’échanges, moins de vie, sol plus rigide.

Il ne faut jamais chauler

Le seul produit vraiment adapté, c’est un calcaire à faible solubilité carbonique.

Mais attention : il doit être très grossier, comme du sable avec des grains de 3 à 4 mm.

Il faut que ce soit un carbonate de calcium, mais pas un calcaire qui agit comme un chaulage.

Autrement dit, pas une poudre fine qui se dissout rapidement et modifie brutalement le pH.

Ce qu’on cherche, c’est un matériau lent à se dissoudre, qui nourrit doucement le sol sans perturber ses équilibres biologiques.

Le chaulage, c’est comme verser un seau d’eau bouillante sur une plante :

trop rapide, trop fort, ça brûle.

Le calcaire grossier, lui, c’est comme une pluie lente et tiède :

il agit en douceur, au rythme de la vie du sol.

L’oxygène est un poison pour la plante… et pourtant, elle en fabrique !

La plante capte le CO₂ de l’air grâce à la photosynthèse.

Elle garde le carbone (C) pour construire ses feuilles, ses racines, ses fruits…

et elle rejette l’oxygène (O₂).

Mais paradoxalement, elle a aussi besoin d’oxygène pour respirer — surtout la nuit.

Alors pourquoi dit-on que l’oxygène est un poison pour elle ?

Parce que l’oxygène est très réactif.

Il peut endommager les cellules s’il est trop présent, un peu comme la rouille pour le métal.

La plante doit donc contrôler finement la quantité d’oxygène en elle :

assez pour respirer, mais pas trop pour éviter l’oxydation.

La plante contrôle l’oxygène avec des anti-oxygènes, des anti-oxydants

L’oxygène est un poison à forte dose, car il peut provoquer de l’oxydation, c’est-à-dire abîmer les cellules.

Pour se protéger, la plante fabrique des tanins : ce sont des molécules antioxydantes puissantes.

Ils capturent l’excès d’oxygène libre et le neutralisent, un peu comme un pare-feu chimique.

Les tanins sont donc des outils de régulation.

Ils permettent à la plante de fabriquer de l’oxygène (par photosynthèse) sans en souffrir,

et de respirer sans danger, en évitant l’excès d’oxygène actif (radicaux libres).

Ainsi, les tanins l’aident à vivre avec son propre poison.

La luzerne, une plante pas comme les autres

Une plante qui nourrit… et protège

La luzerne pousse avec de profondes racines (jusqu’à 1 mètre), ce qui lui permet :

de capter des nutriments profonds,

mais aussi de vivre dans des zones pauvres en oxygène, en profondeur.

Un comportement unique au moment de la floraison

Quand elle fleurit et produit sa graine, la luzerne fait quelque chose de très particulier :

elle fait migrer des bactéries lactiques vers ses graines :

des bactéries aérobies (qui vivent avec oxygène),

et des bactéries anaérobies (qui vivent sans oxygène).

Elle les prélève à différents niveaux de son système racinaire, selon la disponibilité d’oxygène.

La graine : une capsule de survie

Ces bactéries lactiques servent à protéger la graine, en produisant de l’acide lactique, un puissant antioxydant naturel.

Elles permettent à la graine de résister aux agressions extérieures : UV, humidité, champignons, insectes…

Pourtant, seulement 3 % des graines dans la nature réussissent à germer.

La majorité sont détruites ou mangées.

La luzerne donne donc à chaque graine une “carapace microbiologique”, pour prolonger sa survie au sol.

Le miracle de la luzerne dans le rumen

Quand on récolte la luzerne à graines sans traitement chimique (pas de fongicides), sa paille est enrobée de ces bactéries lactiques.

Et là, le vrai trésor commence :

Dans le rumen des ruminants (vaches, moutons…) :

La paille, pourtant pauvre en nutriments selon la chimie classique, devient hautement valorisable grâce aux bactéries vivantes.

Ces bactéries activent la fermentation, favorisent la digestion, assainissent le rumen.

Résultat : pas de maladie, meilleure assimilation, meilleures performances animales.

Une bouse enrichie, un sol vivant

La digestion produit une bouse riche en vitamines (A, B, C, D, E…), en micro-organismes du rumen, en bactéries lactiques.

Cette bouse fertilise le sol, nourrit les micro-organismes du sol,

Et contribue à régénérer la fertilité naturelle, sans concentré ni engrais chimiques.

Pour les éleveurs et les cultivateurs :

Surtout ne mettez pas de fongicide sur la luzerne !

Cela détruirait les bactéries lactiques que la plante a patiemment installées.

Or, ce sont elles qui transforment une simple paille en super-aliment pour le bétail, et en élixir de fertilité pour le sol.

Conclusion

Ce que la nature nous enseigne

Rien ne se perd, tout se transforme

La plante organise le carbone

Le sol vivant, c’est un système où tout interagit : plantes, microbes, eau, lumière, résidus.

Pour restaurer nos sols, il faut cultiver le carbone.