Mais, ton paulownia, d’accord, il pousse vite et il te fera rapidement de l’ombre, à toi et à ton potager, mais, il est importé…

Voilà ce que me dit ma fille ce matin alors que je m’extasie devant mon bel arbre.

Une question mérite d’être posée.

Dans cet article

ToggleÀ l’heure où nos jardins et nos villes se remplissent de plantes venues des quatre coins du monde, on peut effectivement se poser la question : que reste-t-il des arbres et fleurs vraiment natifs de nos paysages ?

Ces espèces discrètes, parfois oubliées, sont pourtant le socle de notre biodiversité.

Adaptées depuis des millénaires à nos sols, nos climats et à la faune qui les entoure, elles racontent l’histoire naturelle de la France bien mieux que n’importe quel arbre exotique ou fleur importée.

Mais faut-il se limiter aux plantes indigènes, ou les mélanges avec des espèces venues d’ailleurs ont-ils aussi un rôle à jouer ?

Note :

Les espèces présentes avant l’agriculture et les introductions humaines massives (Néolithique, Antiquité, etc.) sont considérées comme autochtones.

Elles forment les forêts naturelles de France (chênes, hêtres, charmes, aulnes, bouleaux, pins sylvestres, sapin pectiné, if, tilleul cordata) ainsi que la flore de prairies sauvages et de zones humides.

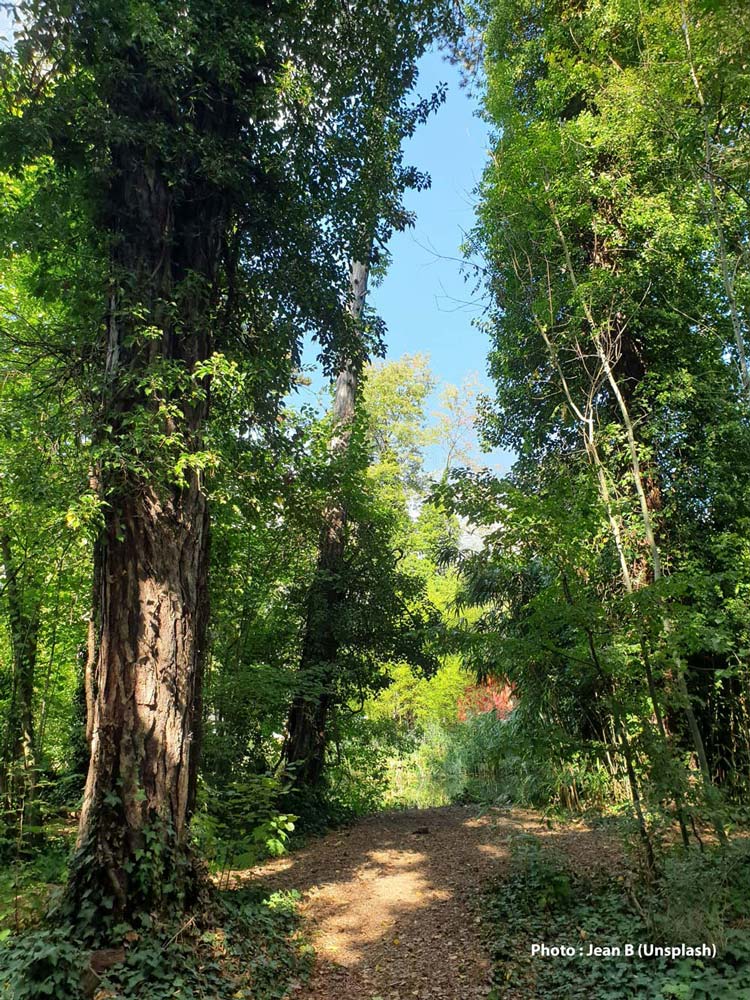

Une balade en forêt

À l’heure où l’on cherche des repères dans un monde qui change, il suffit parfois d’entrer dans une forêt pour les retrouver.

Le bruissement des feuilles de hêtres, l’odeur des mousses au pied des chênes, la lumière tamisée sous les charmes…

Ces arbres n’ont pas voyagé, ils sont d’ici depuis toujours. Compagnons discrets des oiseaux, des insectes et des hommes, ils forment la trame vivante de nos paysages. Pourtant, autour d’eux, mille espèces venues d’ailleurs se sont installées.

Faut-il s’en réjouir ou s’en inquiéter ? Partons à la découverte de cette flore indigène, et voyons quel rôle elle joue face aux grandes voyageuses venues embellir ou bousculer nos jardins.

Prenons le chemin

Balade au cœur des arbres d’ici

Sous les géants natifs

En entrant dans la forêt, on lève les yeux. Les grands chênes pédonculés et sessiles tendent leurs branches, véritables piliers de nos paysages depuis des millénaires. Leurs racines plongent dans le sol français bien avant l’arrivée des Romains, et leurs glands nourrissent sangliers, geais et mulots. Plus loin, les hêtres dessinent des cathédrales de lumière verte, où le silence et l’ombre invitent à la contemplation. Ces arbres sont de purs enfants du pays : ils n’ont pas traversé les mers ni les frontières, ils ont grandi avec nous.

Les compagnons discrets

À chaque pas, de nouvelles silhouettes apparaissent. Le charme, souple et élégant, accompagne souvent le hêtre. Le tilleul à petites feuilles embaume l’air de ses fleurs au début de l’été, attirant une foule d’abeilles. Sur les sols humides, l’aulne glutineux et le frêne dressent leurs troncs droits, tandis que les bouleaux blancs, graciles, s’installent dans les clairières. Même le sombre if, vieux sage des sous-bois, observe le visiteur depuis des siècles. Tous ces arbres sont indigènes : ils font partie de l’histoire naturelle de la France et abritent une biodiversité riche.

Les voyageurs venus d’ailleurs

Mais la balade réserve aussi des surprises. Au détour d’un chemin, un marronnier d’Inde, originaire des Balkans, étend ses larges feuilles palmées. Un peu plus loin, un platane d’Asie mineure ombrage une place de village. Dans les jardins voisins, on croise des buddléias venus de Chine, des acacias d’Amérique, et bien sûr, au potager, des tomates et pommes de terre d’Amérique du Sud. Ces espèces introduites ne sont pas forcément mauvaises : certaines embellissent, d’autres nourrissent, d’autres encore résistent mieux à certaines maladies ou sécheresses. Mais elles n’ont pas la même profondeur d’ancrage dans les équilibres locaux.

Pourquoi les arbres d’ici comptent

Les indigènes sont des piliers invisibles :

ils abritent une faune immense (un seul chêne peut nourrir plus de 400 espèces d’insectes),

ils s’adaptent naturellement au climat et au sol,

ils stabilisent les écosystèmes et limitent les déséquilibres.

Ce sont eux qui assurent la continuité de la forêt et des paysages, génération après génération.

Mélanger ou préserver ?

Alors, que faire : planter uniquement des espèces indigènes ou accepter les mélanges ?

La réponse se trouve peut-être, comme souvent, dans l’équilibre.

Les natifs forment la base solide, celle qui assure la vie et la résilience. Les « introduits », choisis avec soin, peuvent enrichir, diversifier et accompagner nos changements de climat.

Tout est question d’harmonie, comme dans une promenade où chaque arbre a sa place dans le décor.

Et la nature, qu'en dit-elle ?

La forêt française n’est pas un musée figé : elle est un récit vivant, où se mêlent les voix anciennes des chênes et les accents plus récents des arbres venus d’ailleurs. Marcher parmi eux, c’est apprendre à distinguer ce qui est d’ici, ce qui vient d’ailleurs, et surtout, à comprendre comment chacun participe à l’histoire du paysage que nous habitons.

L'exemple des pins

Oui, certains pins sont bel et bien indigènes :

Pin sylvestre (Pinus sylvestris) : présent naturellement dans le nord et l’est de la France, ainsi que dans certaines montagnes.

Pin à crochets (Pinus uncinata) : autochtone dans les Pyrénées et les Alpes.

Pin cembro (Pinus cembra) : indigène dans les Alpes, en haute altitude.

Pin maritime (Pinus pinaster) : présent naturellement sur la façade atlantique (notamment Landes, Médoc, Charente, etc.).

Ces pins sont arrivés en France naturellement après les dernières glaciations, bien avant toute intervention humaine.

On remarquera au passage qu’ils ont suivi une modification de climat.

Poursuivons notre balade

vers le bord de la mer

Halte sous les pins : natifs ou voyageurs ?

En avançant, une odeur de résine flotte dans l’air. Nous voici au pays des pins. Leur silhouette droite, leur houppier toujours vert et le crissement des aiguilles sous nos pas rappellent les étés du sud, les dunes de l’Atlantique ou les pentes alpines.

Mais tous les pins ne racontent

pas la même histoire.

Le pin sylvestre, reconnaissable à son tronc orangé, est un natif robuste des montagnes et du nord de la France.

Dans les Pyrénées et les Alpes, le pin à crochets s’accroche aux pentes, et le pin cembro veille sur les hauteurs.

Le pin maritime, bien ancré sur la côte atlantique, fait partie du patrimoine naturel des Landes.

À côté de ces enfants du pays, d’autres pins sont des invités plus récents.

- Le pin noir d’Autriche a été planté massivement pour reboiser des sols pauvres.

- Le pin de Monterey, venu d’Amérique, a séduit par sa croissance rapide.

- Quant au pin d’Alep, indigène du pourtour méditerranéen, il a été multiplié ailleurs comme arbre d’ornement.

Pourquoi ces introductions ?

Au XIXe siècle, les pins sont devenus des alliés économiques et techniques.

Dans les Landes, Napoléon III fit planter des pins maritimes pour assécher les marécages et transformer la région en vaste forêt exploitable.

Ailleurs, on les a choisis pour fixer les dunes, limiter l’érosion, fournir du bois et même de la résine.

🔥 Les répercussions

Ces forêts de pins plantées en masse ont changé les paysages. Elles ont apporté du travail et une richesse économique, mais aussi des fragilités :

des monocultures vulnérables aux tempêtes et aux parasites,

une biodiversité réduite, car peu d’espèces locales dépendent de ces pins,

un risque accru d’incendies, certaines essences étant très inflammables.

S’arrêter sous un pin, c’est donc sentir la double facette de l’arbre : compagnon indigène de nos montagnes et de nos côtes, mais aussi témoin des grandes transformations industrielles et paysagères du XIXe siècle.

Le problème ne serait-il pas

la monoculture ?

Pourquoi le paulownia

Pour en revenir à mon paulownia, bien seul au milieu du jardin, pourquoi est-ce que je l’aime ?

En avançant dans ma future forêt jardin, un arbre attire l’œil. Ses immenses feuilles en forme de cœur ondulent doucement dans la brise, comme des éventails verts. Au printemps, il se couvrira de grappes de fleurs violettes au parfum sucré, très appréciées des abeilles. C’est mon paulownia, un voyageur venu de Chine, que l’on surnomme parfois l’arbre phénix.

Pourquoi ce nom ? Parce qu’après avoir été coupé, il renaît vigoureusement de sa souche, plus fort encore. Sa croissance est fulgurante : en quelques années à peine, il atteint la taille d’arbres qui, ailleurs, demandent plusieurs décennies. Là où le sol est appauvri, brûlé ou abandonné, le paulownia s’installe et redonne de l’ombre, de la fraîcheur et même de la matière organique grâce à ses larges feuilles qui se décomposent vite et nourrissent la terre.

Dans un monde où certaines forêts dépérissent, cet arbre pourrait devenir un allié précieux : pour reverdir rapidement des terres nues, capter du carbone avec ses grandes feuilles, offrir nectar aux pollinisateurs, et même fournir un bois léger et solide utilisé en menuiserie ou pour fabriquer des instruments de musique.

Chez-moi, comme il supporte les coupes fréquentes, je pense l’utiliser en BRF (et pourquoi pas le trogner). J’espère pouvoir réhabiliter mon sol rapidement, car nous faisons la course avec le réchauffement climatique.

Bien sûr, il reste un invité. Contrairement aux chênes ou aux hêtres, il n’a pas grandi avec notre histoire naturelle. Si on le laisse trop s’installer, il pourrait bousculer l’équilibre des espèces locales. Mais en le plantant avec discernement, aux côtés d’arbres d’ici, le paulownia pourrait jouer le rôle d’un passeur, redonnant vie aux sols appauvris et ouvrant la voie à d’autres essences plus lentes mais plus enracinées dans nos paysages.

Complément d'information

Exemples d’arbres vraiment indigènes de France (métropolitaine)

Chêne pédonculé (Quercus robur)

Chêne sessile (Quercus petraea)

Hêtre (Fagus sylvatica)

Charme (Carpinus betulus)

Tilleul à petites feuilles (Tilia cordata)

Érable champêtre (Acer campestre)

Aulne glutineux (Alnus glutinosa)

Frêne commun (Fraxinus excelsior)

Bouleau verruqueux (Betula pendula)

Sapin pectiné (Abies alba) (dans les montagnes)

Pin sylvestre (Pinus sylvestris)

If (Taxus baccata) (rare mais autochtone)

Exemples de plantes herbacées indigènes

Primevère officinale (Primula veris)

Jacinthe des bois (Hyacinthoides non-scripta)

Marguerite commune (Leucanthemum vulgare)

Orchis purpurea et autres orchidées sauvages

Achillée millefeuille (Achillea millefolium)

Campanule agglomérée (Campanula glomerata)

⚠️ Beaucoup de plantes très connues en France (métropolitaine) n’en sont pas originaires :

le marronnier d’Inde (Balkans),

le platane (Asie mineure),

le maïs, les tomates, les pommes de terre (Amérique),

le robinier faux-acacia (Amérique du Nord),

le buddléia (Chine)…

Les questions pour l'Outre-mer

Les mêmes questions peuvent se poser pour l’Outre-mer quant à l’introduction d’arbres et de plantes qui ne sont pas autochtones.

Certains problèmes bien plus graves qu’en France métro sont apparus.

(Je ne suis pas du tout spécialiste de l’outre-mer)

Visitez l’article spécifique ici

On y parle de la Polynésie et de l’introduction problématique de lusieurs arrbres dont

- le miconia (Miconia calvescens) introduit en 1936

- du tulipier du Gabon (Spathodea campanulata)

- de l’ylang-ylang (Cananga odorata) introduit vers 1940

Qu'en pensez-vous ?

As-tu déjà mélangé des plantes indigènes et des espèces introduites ?

Est-ce que cela te pose problème ?Selon toi, quel est le rôle le plus important des arbres : nourriture, biodiversité, beauté, ou autre ?

Les arbres importés remplissent-ils se rôle chez-nous ?- Tu vis dans un autre département français, les arbres et plantes ne sont pas les-mêmes.

Sauf adaptation au climat, existe t-il des arbres ou plantes qu’il ne faut pas planter chez-toi ?

Salut, super article, vraiment inspirant et fondamental pour nous reconnecter à ce qui est vrai, ce qui nous constitue.

Je voulais juste ajouter quelques réflexions en complément, de ce rapport profond entre notre santé, notre bien-être, et ce que la nature locale nous offre.

Quand on plante des arbres ou cultive des plantes qui sont réellement d’ici, on ne remet pas juste un décor : on active un écosystème, celui qui nourrit les sols, favorise les micro-organismes, protège contre l’érosion, mais aussi celui qui régule les maladies, les parasites, les cycles d’eau. Ce sont ces plantes indigènes qui ont co-évolué avec les insectes, les champignons, les oiseaux, les mammifères et finalement avec nous. En les respectant, on respecte notre propre milieu.

Ce que je trouve passionnant, c’est que les écosystèmes ne sont pas figés : ils évoluent en permanence. L’arrivée de nouvelles espèces peut parfois être une menace, mais elle peut aussi devenir une opportunité si elle s’intègre au vivant déjà présent. Ce n’est pas seulement une question de “préserver à tout prix ce qui était”, mais de savoir accompagner une dynamique vivante qui cherche à s’ajuster aux changements du climat, des sols, et de nos usages.

Ce que cela change pour nous :

– Observer ce qui pousse spontanément autour de nous, et voir comment cela enrichit le paysage.

– Soutenir les semences et pépinières, tout en gardant l’esprit ouvert à ce qui peut s’ajouter sans nuire.

– Accepter que “préserver le patrimoine végétal” signifie aussi l’accompagner pour qu’il continue à être une ressource vivante et pas une image figée du passé.

Merci encore pour cet article qui met en lumière ces questions essentielles. Jardiner non pas seulement avec la mémoire du passé, mais aussi avec la conscience de l’avenir.

Merci pour cet ajout intéressant. J’aime beaucoup cet approche : Jardiner non pas seulement avec la mémoire du passé, mais aussi avec la conscience de l’avenir.

Article passionnant, question cruciale pour anticiper le devenir de nos paysages et de nos assiettes! On entend souvent parler de ces problèmes de monocultures mais de l’introduction de certaines espèces, beaucoup moins. Pourtant je sais que cela pose déjà problème dans certaines forêts près de chez moi. Personnellement, j’avoue ne pas avoir étudié cela lorsque j’ai planté les quelques arbres qui occupent mon petit jardin citadin… donc merci d’avoir attirer mon attention sur ce point.

Merci pour cet article très intéressant sur la biodiversité, sujet cher à mon coeur… je rêve aussi d’une forêt jardin, mais il est vrai que je n’ai que très peu de connaissances sur les espèces endémiques ou non. Une chose est sûre, c’est qu’effectivement, je pense que le principal problème est la monoculture, et ça c’est vrai pour beaucoup de choses; plus on diversifie plus on (s’) enrichit! Même si évidemment le sujet est bien plus complexe comme tu l’expliques très bien dans ton article!

Lorsque tu seras prêt à faire ton jardin forêt, je serai là pour te guider si besoin 😉